Segunda parte da entrevista de José Carlos Pace à Veja. Edição nº 332 de 15 de Janeiro de 1975. A primeira parte pode ser lida aqui.

“O MEDO DA MORTE ACABA COM OS PILOTOS”

VEJA – Mas o fato de os pilotos serem concorrentes entre si, sempre haver altas somas em jogo, não seria o motivo maior da rivalidade existente entre os pilotos? Afinal, nas pistas de corrida existem indícios de que não há muita preocupação com a vida dos outros concorrentes…

PACE – Não é o meu caso. Mas, de fato, alguns pilotos fecham os outros. Veja o Regazzoni, por exemplo: a maior parte dos pilotos não gosta de andar nem na frente e nem atrás dele. Ele é imprevisível e inconseqüente. Agora, a preocupação com a vida dos companheiros é um fato. Por isso os pilotos se desgastam brutalmente. Parecem velhos, quando ainda são jovens.

VEJA – Você falou, no início da conversa, em decadência e saturação de um piloto de F 1. O que seria isso, mais exatamente?

PACE – A decadência de um piloto, obviamente, acontece quando ele não consegue mais obter bons resultados, não por quebra do seu carro, mas por deficiências dele próprio. No meu caso, eu acho que saberei quando parar. A gente tem de saber qual é o nosso limite. Quando se atingir esse ponto, então, estará na hora de ir para casa.

VEJA – Graham Hill e Jackie Stewart, em situações opostas, seriam os melhores exemplos de decadência e saturação?

PACE – Graham Hill – como também Denny Hulme, que abandonou as pistas no fim da temporada passada – foi um grande piloto. Campeão do mundo. Mas tanto ele como Hulme foram sendo superados pelos novos valores que iam surgindo – Ronnie Peterson, Niki Lauda, Emerson. E por essa molecada nova que dá o sangue e a vida para aparecer e se firmar na Fórmula 1. O Graham Hill continua correndo, mas não vai conseguir obter boas classificações. Quanto ao Stewart, parou no auge de sua forma técnica e física. Creio que para ele o automobilismo já havia atingido o ponto máximo de saturação. Ele deveria estar cansado de correr.

VEJA – Em princípio, qual seria o limite de um corredor?

PACE – Em termos de idade, os 35 anos. Espiritualmente, o momento em que o automobilismo já não reserve mais nenhum prazer ao piloto. Porque viver viahando de um lado para o outro, correndo aqui e ali, comendo os pratos mais variados possíveis, em diferentes fusos horários, é uma vida extremamente sacrificada. Há dois anos atrás, quando eu ainda não tinha o prestígio que tenho hoje no automobilismo, minha vida era uma loucura. Eu vivia correndo do carro para o avião: disputava provas de Can-Am, Protótipo e Fórmulas 1 e 2. Eu precisava aparecer, fazer o meu nome. Ganhava bem menos do que hoje, mas trabalhava uma barbaridade.

“PARA MIM, A FÓRMULA 1 FOI UMA DECEPÇÃO”

VEJA – Você acha a Fórmula 1 melhor do que Can-Am, Protótipos, Fórmula Indy?

PACE – Melhor do que tudo o que existe, tanto em carro como em pilotos. É o máximo dos máximos. Na Fórmula Indy, por exemplo, as pistas são ovais, é sempre a mesma coisa. Se um piloto de Indy corre na F 1, ele não faz nada – uma vez que não tem a versatilidade de recursos de um piloto de F 1, onde se corre em todo tipo de pistas num único ano. A Can-Am também é mais amadorística, é distração. E o mundial de marcas é corrida de resistência. É chata. Já corri no mundial de marcas, e hoje não agüentaria mais. Depois que a gente chega à F 1, não senta em qualquer carro.

VEJA – Mas a Fórmula 1, ultimamente, tem sido apontada como um ambiente de muitas desilusões.

PACE – De fato, de um certo ponto de vista, a Fórmula 1 foi uma grande decepção para mim. Eu achava que estava entrando num lugar onde só havia gentlemen, honestidade, técnica e perfeição. Eu ouvia falar em Jim Clark, John Surtees, Jacky Ickx, Stewart, e ficava maravilhado, acreditando que eles fossem uns super-heróis, que viviam numa espécie de irmandade. Depois, naturalmente, fui descobrindo que não era nada disso.

VEJA – Você ainda vibra ao passar por um adversário?

PACE – Depende. Antigamente, se eu passasse pelo Stewart, em qualquer circunstância, é claro que eu vibraria horrores. Afinal, ele era o Stewart, objetivo de todos os pilotos, sinônimo de perfeição. Era o que o Emerson significa hoje para os novatos. Mas, atualmente, se eu passar por qualquer adversário, há uma série de coisas que devo levar em consideração. Em primeiro lugar, as condições do seu carro: se tem alguma falha técnica, se está tão competitivo quanto o meu, e assim por diante. Hoje em dia, eu só me entusiasmo verdadeiramente quando a ultrapassagem é conseqüência exclusiva de minha habilidade.

VEJA – Com que estado de espírito vocês se sentam em seus carros para correr?

PACE – Eu sento no meu carro sem nenhuma preocupação. A única preocupação que tenho nos dias de corrida é chegar logo ao autódromo. E também não vejo a hora de a corrida começar. Depois, há mais tranqüilidade. Eu, como os demais pilotos, sou capaz de ver, com nitidez, tudo acontecer junto às pistas. Sei se um amigo meu está numa curva me fazendo sinais, por exemplo. Durante a corrida, o domínio do piloto sobre o carro é total. O coração só bate mais rápido mesmo é antes da largada.

VEJA – Como você sente um carro de F 1? Nos pedais, nas mãos?

PACE – Vocês vão ficar surpresos, mas um piloto sente o seu carro nos quadris. É nas costas, na ponta da coluna, na linha da cintura mesmo, que você sente todas as reações de um carro. Por isso é difícil acertar o cockpit de um Fórmula 1.

VEJA – Há alguma coisa que o irrite numa prova?

PACE – A coisa mais irritante que já aconteceu comigo, na F 1, foi guiar o Grande Prêmio de Mônaco de 1972 com chuva. Normalmente, a gente não gosta de guiar com chuva; deixa de ser esporte e passa a ser loteria. É como guiar um carro de passeio em dia de temporal, sem limpador de pára-brisa e com o vidro embaçado. E naquele dia, em Mônaco, caía tanta água que eu não via nada. Eu me lembro que tinha de fazer uma bendita curva… Não sei bem o que havia, mas meu carro estava com problemas. Por três vezes seguidas, quando eu ia virar o carro não obedecia, seguia reto; eu tinha que parar, dar marcha à ré, e voltar à pista. Então eu pensei: puxa, que situação besta. Todo mundo deve estar pensando “lá vem aquele louco que não gosta de fazer a curva”. Outra coisa que me irrita é dar autógrafo em papel sujo, que visivelmente vai ser jogado no lixo logo depois de autografado.

VEJA – Você acredita em sorte e azar?

PACE – Não. Só acredito na técnica.

VEJA – Mas nos últimos anos você cansou de afirmar que era um piloto sem sorte.

PACE – Era só maneira de dizer.

“UMA BRABHAM MAIS VELOZ DO QUE A FERRARI”

VEJA – É supersticioso?

PACE – Bom, de superstição mesmo, só aconteceu comigo uma coisa. Foi na temporada do ano passado, na última corrida. Eu usava no meu capacete uma flecha amarela com a ponta indicando para baixo, e os meus amigos me disseram que flecha assim não dava certo. Que eu tinha que mudar. Mudei a flecha no Grande Prêmio dos Estados Unidos. E afinal consegui o melhor resultado da minha carreira. Um segundo lugar.

VEJA – E se pedirem para mudar a flecha de novo, você muda?

PACE – Se tiver de mudar, eu mudo.

VEJA – Quais seriam as equipes favoritas, para você, nesse campeonato?

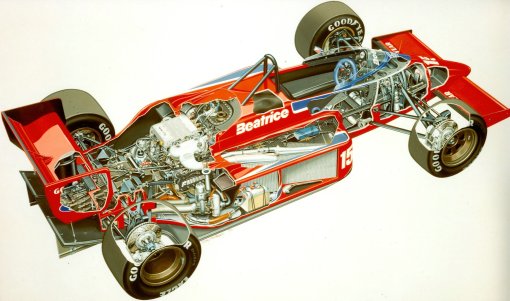

PACE – A Ferrari, sem dúvida, é a grande favorita. Mas seguida de perto pela Brabham, McLaren, Tyrrel e Lotus. Com 40 HP a mais no motor, a Ferrari deverá andar sempre na frente dos carros que têm motor V-8. Esta diferença de potência é invariavelmente sentida na saída de curvas e nas grandes retas. Mas dentro do automobilismo existe uma série de outros fatores, além do motor. Os carros com boa aerodinâmica, mesmo equipados com motores Ford V-8, têm condições de equilibrar as competições. E deverão ganhar muitas corridas, principalmente nos circuitos de média velocidade para cima. É preciso também levar em conta a experiência e capacidade de alguns pilotos que correm com motores Ford. Além disso, os construtores procuram sempre melhorar os seus carros. Recentemente a Brabham partiu para os testes com o motor Alfa-Romeo, que, no dinamômetro, revelou 525 HP. Ou seja, cerca de 65 cavalos a mais do que os de um motor Ford, e 25 a mais do que os da Ferrari. E é possível que até o fim desta temporada, nós já estejamos correndo com ele. O que aumentará ainda mais as minhas chances de vitória.

.

Chega a ser engraçado ler que nos celebradíssimos e superestimados anos 70 um piloto fale sobre a Fórmula 1, sua politicagem e os negócios que a regem com tanta franqueza, desilusão e até amargura. Se um José Carlos Pace, que era alguém que falava o que pensava, já sentia tudo isso, imagine um Kimi Raikkonen na Fórmula 1 atual.

É o que eu penso: se nós somos saudosistas e reclamamos do excesso de politicagem e corporativismo, do esporte sendo tratado como negócio e do descaso com os pilotos nos dias de hoje, não é nos anos 70 em que devemos mirar nosso saudosismo barato. Foi nessa época que o show-business começou.